आशीष आनंद-

दिल्ली की सरहद पर किसानों के डेरों पर पूरे विश्व की नजर है। भारत में ये खेती किसानी से जुड़े लोग पक्ष विपक्ष में बंटकर नए कृषि कानूनों का विरोध या वकालत कर रहे हैं। अलबत्ता, ये मुद्दा किसी आमूलचूल सामाजिक परिवर्तन के सवालों से नहीं जूझ रहा। हालांकि, विमर्श हर लिहाज से कम या ज्यादा हो रहा है। इस मामले में अभी तक जिस बिंदु को छुआ ही नहीं गया, वह है जाति व्यवस्था पर इन कानूनों के लागू होने या न लागू होने का असर। (Ambedkar Traditional Rural Economy)

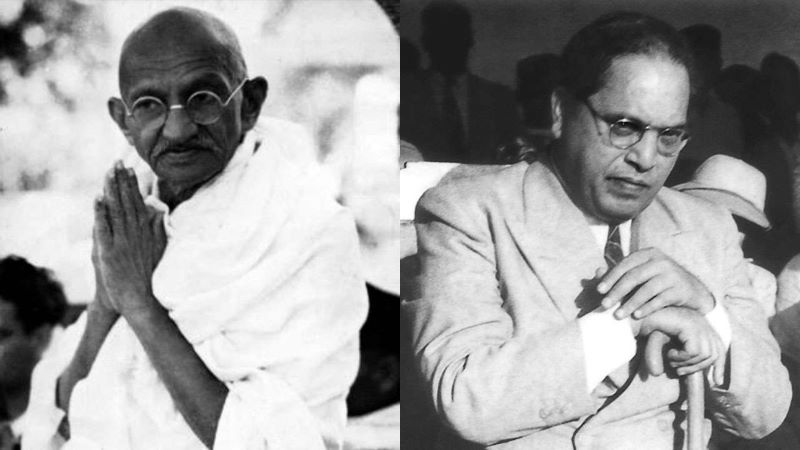

भारत में जाति व्यवस्था के सवाल से जूझने के दौरान डॉ.भीमराव आंबेडकर ने स्पष्ट कहा है कि यहां की समाज व्यवस्था ऐसी है, जहां किसी भी तरह के आंदोलन या बदलाव को जाति व्यवस्था से टकराना लाजिमी है। महात्मा गांधी के उलट डॉ.आंबेडकर भारत की पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि भारतीय ग्राम्य व्यवस्था ही दरअसल जटिल और क्रूर जाति व्यवस्था को पालती-पोसती है।

देहात में जाति व्यवस्था का आधार है कृषि

दलितों के लिए जमीन का सवाल मानवीय गरिमा और जाति-आधारित शोषण से मुक्ति के साथ जुड़ा रहा है। आंबेडकर मुख्यधारा के भूमि सुधार के आलोचक थे, क्योंकि भूमिहीन दलितों के हितों को अनदेखा करके ये सुधार अमल में लाए जा रहे थे। उन्होंने ग्राम समाज में सवर्ण हिंदुओं के भूमि एकाधिकार की पहचान की, जो कि जाति व्यवस्था का भौतिक आधार था।

उनका मानना था कि जाति व्यवस्था के विनाश के लिए अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के माध्यम से किसानों और श्रमिकों की मुक्ति हो और दलितों को खेती योग्य भूमि का वितरण किया जाए। इस तरह पुरातन संस्थागत संरचनाएं टूट बिखरेंगी और समाज लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। (Ambedkar Traditional Rural Economy)

भूमि और जाति संबंध का व्यापक अध्ययन

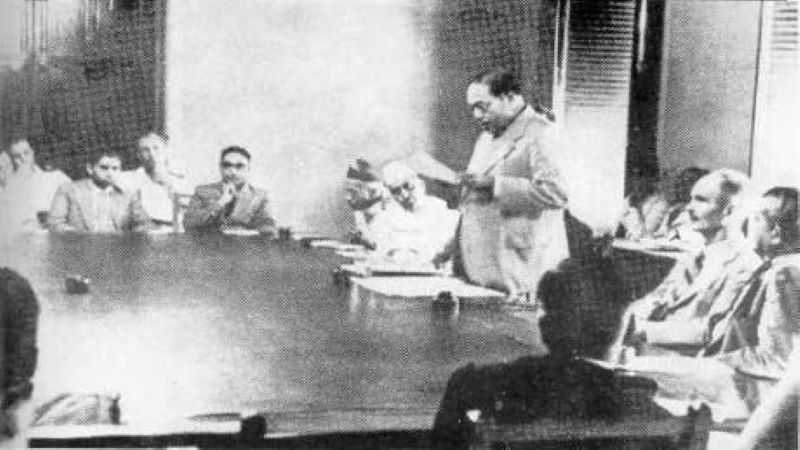

ये ध्यान देने वाली बात है कि आमतौर पर डॉ.आंबेडकर को संविधान का मसौदा तैयार करने में योगदान को याद किया जाता है, लेकिन भूमि प्रश्न और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उनके व्यवस्थित अध्ययन को अनदेखा किया गया।

भूमि और जाति संबंधों पर आंबेडकर का दृष्टिकोण व्यापक और अति सूक्ष्म था, क्योंकि इसमें वो घटनाएं हैं, जो भूमिधर मालिकों और भूमिहीन जातियों की विशिष्ट परिस्थितियों का आईना है। आम नियम कानून और सामाजिक सोच इस पेचीदगी को अक्सर दिखाते हैं। हाथरस कांड से लेकर चक्की छूने पर हत्या हो या फूल तोड़ने भर से सामाजिक सजा, इसके कुछ उदाहरण हैं।

‘द अननिहिलेशन ऑफ कास्ट’ (1936) में आंबेडकर कहते हैं, जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है। सभ्य समाज को निस्संदेह श्रम विभाजन की आवश्यकता है। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रमिक वर्ग के भीतर जाति आधारित विभाजन नहीं है। श्रमिक वर्ग के बीच जन्म आधारित विभाजन का आधार पारंपरिक कृषि संबंध और पिछड़े समाज की संस्कृति व धर्म हैं।

भाषाई राज्यों पर 1955 में, आंबेडकर ने जाति व्यवस्था को परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में सामाजिक ढांचे के अंदर प्रमुख ऊंची जाति के अधीन भूमिहीन, बंधुआ, श्रमिक दलित जातियां हैं। कृषि पर मालिकाना ऊंची जाति के समुदाया का होने से बाकी आर्थिक तौर पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी मानवीय गरिमा दांव पर लगी रहती है। (Ambedkar Traditional Rural Economy)

जातिवादी घृणा का एक प्रकार का आरोही पैमाना है। जाति व्यवस्था असमानताएं, आर्थिक से परे जाकर सांस्कृतिक रूपों तक फैली हुई है। जाति व्यवस्था के भीतर जातियां एक विशेष अधिकार रखती हैं।

भूमि केवल अर्थशास्त्र का विषय नहीं

आंबेडकर ने माना कि कृषि समाज में कमाई का मुख्य स्रोत भूमि होना बड़ी समस्या है, क्योंकि दलितों के लिए भूमि खरीदना संभव नहीं है। यह स्रोत अछूतों के लिए पूरी तरह बंद है, भले ही उनके पास जमीन खरीदने के पैसे हों। खरीदने का साहस दिखाना सजा को न्योता देना है।

उन्होंने उदाहरण बतौर पंजाब प्रांत में एक कानून का हवाला दिया, जिसे भूमि अलगाव अधिनियम कहा जाता है। इस कानून में भूमि खरीदने वाले समुदायों की सूची से अछूतों को बाहर रखा गया। इस नतीजा ये रहा कि अधिकांश भाग में अछूतों को भूमिहीन मजदूर होने के लिए मजबूर कर दिया गया।

समग्र कृषि संरचना पर सवाल

अंबेडकर का मानना था कि भारत की समग्र कृषि संरचना जनकल्याण के खिलाफ है। इसकी आर्थिक गतिविधि ऐसी है कि राज्य के उपकरण मालिक वर्ग का साथ निभाते हैं, जो कि अमूमन सवर्ण हिंदू है। उन्होंने कहा कि भूमि केवल अर्थशास्त्र का विषय नहीं थी, बल्कि सामाजिक प्रणाली में हैसियत और गरिमा तय करती है।

कृषि में उनकी रुचि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक उनके शुरुआती पत्रों में, भारत में छोटी जोत की खेती और उनके उपचार पर 1918 में उन्होंने लिखा। छोटी जोत को बड़े आकार में तब्दील कर संसाधनों का बेहतर उपयोग और आर्थिक संपन्नता का पूरा खाका बनाया। (Ambedkar Traditional Rural Economy)

आंबेडकर ने चेतावनी दी, यदि सरकार ने भूमि समस्या हल नहीं की तो परिणाम बुरे होंगे, एक आग सुलग रही है। किसानों के प्रति सहानुभूति के बावजूद, अंबेडकर किसान मुख्यधारा से सहमत नहीं थे, क्योंकि कृषि सुधार पर चर्चा में भूमिहीन, जिनमें ज्यादातर दलित रहे हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता रहा।

संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक पर बहस के दौरान उन्होंने अनुच्छेद 31 ए और 31 बी के सम्मिलन के साथ ही नौवीं अनुसूची का दृढ़ता से बचाव किया उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान भूमि सुधार कानून केवल बिचौलियों का उन्मूलन करने पर केंद्रित हैं, इससे लगभग पांच करोड़ भूमिहीन व खेत मजदूरों समस्याओं का समाधान नहीं निकलता।

समाधान बतौर उन्होंने कई अहम सुझाव रखे, बल्कि उनको लागू कराने की कोशिश लगातार करते रहे। उनका मानना था कि छोटी जोत के किसान, भूमिहीन व खेत मजदूरों की मुक्ति औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और शिक्षा से ही मुमकिन है। सिफारिश की कि कृषि को राज्य उद्योग की तर्ज पर पुनर्गठित किया जाए।

उस दौर के भूमि सुधार और समाधान

4 नवंबर 1948 को संविधान का ड्राफ्ट पढ़ते हुए आंबेडकर ने कहा, गांव के लिए बौद्धिक भारतीयों का प्यार बेशक अनंत है। फिर वे कहते हैं, गांव क्या है, स्थानीयता का एक सिरा, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता।

एक बहस में 21 फरवरी 1939 को बंबई विधानसभा में बजट सत्र में आंबेडकर ने तर्क दिया कि जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उस कृषि पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिसके आधार पर समाज भेदभाव का शिकार है। (Ambedkar Traditional Rural Economy)

यही वजह रही कि उन्होंने प्रस्तावित किया भूमि का राष्ट्रीयकरण और कृषि का एकत्रीकरण, जो एक स्टेटरन उद्योग होना था। दूसरे, उन्होंने दलितों के लिए अलग बस्तियों का प्रस्ताव रखा। जिससे कि भूमिहीनता और श्रमिक होने से उनको सवर्ण हिंदू समाज से आजादी मिल सके।

10 मई, 1951 को संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक पर बहस में आंबेडकर ने कहा, अंग्रेजों के आगमन के साथ मूल निवासियों को शिक्षित करने की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें जातिगत भेदभाव नहीं था। औपनिवेशिक आधुनिकता भारतीय समाज के भीतर उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए एक अवसर के रूप में प्रकट हुई। 19 अक्टूबर 1882 को हंटर कमीशन से प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य बनाने की मांग की।

भूमि सुधार कानून पर वे सवाल उठाते हैं, ‘क्या आप इन भूमिहीन मजदूरों के कल्याण के लिए कर सकते हैं? वे जहां हैं, वहीं रहेंगे।’

उन्होंने तत्कालीन भूमि सुधार की सीमाएं बताईं। कहा कि इस तरह 60 लाख अछूतों, जो सिर्फ भूमिहीन मजदूर हैं, उनकी जिंदगी में कोई सुकून पैदा नहीं होगा। इसके बर-अक्स सामूहिक खेती की रूसी प्रणाली को उन्होंने उम्मीद की नजर से देखा। कहा, ये एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी कृषि समस्या को हल कर सकते हैं।