उत्तरप्रदेश की आधिकारिक दूसरे नंबर की जबान उर्दू की कथित बेदखली को लेकर साहित्यकारों में नाराजगी है। भले ही यह खबर मीडिया की सुर्खियों में न आई हो, लेकिन इसके विरोध की चिंगारी सुलगना शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए है कि इस भाषा का विकास दरअसल एक जनांदोलन के मानिंद रहा है, जिसके अलफाज बेहद पिछड़े इलाकों में भी रचे बसे हैं।

भारतीय प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन की बुनियाद में इस जबान की ईंटें मुंशी प्रेमचंद से लेकर जोश मलीहाबादी, फिराक गोरखपुरी जैसी शख्सियतों ने लगाई हैं। भारत का प्रगतिशील आंदोलन, जिसने संगठित होने की पहली कोशिश में उसी लखनऊ शहर में जलसा किया, जहां भाषा के विकास को खुला विश्वविद्यालय लेटर हेड से लेकर फ्लैक्स तक पर जगह देने को अब राजी नहीं है।

मामला लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय के कायदे के हिसाब से हर छात्र को पढ़ने के लिए उर्दू, अरबी, फारसी और बाद में शामिल की गई संस्कृत में से एक विषय चुनना अनिवार्य है। इन्हीं भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऐसा होता भी रहा है।

अचानक यहां कुछ बदलाव हो गए। मसलन, विश्वविद्यालय के फ्लैक्स बोर्ड लगाए जा रहे हैं, उसमें उर्दू को जगह नहीं दी गई है। नए बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में ही दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह विश्वविद्यालय के लोगो में भी बदलाव हुआ है। पुराने लोगो में दो खजूर के पेड़, एक किताब और दो मछलियां थीं, जबकि नए लोगो में एक बड़ा वृक्ष, दो मछलियां और एक किताब है।

इस तब्दीली से नाखुशी जाहिर कर पूर्व वाइस चांसलर प्रो. महरूख मिर्जा ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को चिट्ठी लिखी है और इस फेरबदल को विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ बताया है। लेटर पैड से उर्दू-अरबी हटाने के साथ ही कार्यपरिषद के कई दूसरे फैसलों को भी गलत बताया है। कार्यपरिषद में भी इस फैसले को चुनौती दी गई है। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव का मकसद सभी भाषाओं का समावेश करना है।

यह भी पढ़ें: भारत में चार मुस्लिम युवाओं ने दी प्रगतिशील साहित्य आंदोलन को हवा, जिसे फैज ने तूफान में बदल दिया

बहरहाल, बात इससे आगे बढ़ चुकी है। हिंदी-उर्दू के लेखकों-साहित्यकारों में जबर्दस्त गुस्सा है। साहित्यकार व आलोचक वीरेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने लिखा है-

”लखनऊ में उत्तरप्रदेश शासन द्वारा 2010 में स्थापित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय का नाम भाजपा सरकार द्वारा पिछले दिनों बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय किया गया। अब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के लोगो और लेटर हेड से हिंदी के साथ शामिल उर्दू को हटाकर अंग्रेजी को शामिल कर दिया गया है, जबकि उर्दू उत्तरप्रदेश की दूसरी राजभाषा है।

इतना ही नहीं लोगो और लेटरहेड में शामिल अरबी के स्थान पर अब संस्कृत को रखा गया है। यह सब उस राज्य की राजधानी में किया जा रहा है जहां की जनभाषा में हिंदी-उर्दू की मिश्रित चाशनी घुली मिली हुई है। इसी शहर में रहकर प्रेमचंद ने ‘गोदान’ का पहला ड्राफ्ट उर्दू में ‘गऊदान’ नाम से लिखा था।

इसी शहर में मुंशी नवलकिशोर का ‘नवलकिशोर प्रेस’ था जिसने समूची दुनिया की उर्दू, अरबी, फारसी की दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों का प्रकाशन किया था। उर्दू को मिटाने का यह दुस्साहसी पराक्रम भाषा, संस्कृति और ज्ञान के विरोध में राक्षसी अट्टहास सरीखा है। काश इन्हें पता होता कि ये अवध में किस सांस्कृतिक विनाशलीला को अंजाम दे रहे हैं! सचमुच अवध और लखनऊ का यह एक शर्मनाक दौर है।”

इस टिप्पणी के बाद तमाम लेखकों ने विश्वविद्यालय के कदम पर आलोचना दर्ज की है। लेखक सुधीर विद्यार्थी ने इस मामले में विरोध दर्ज कराने की बात कही। उन्होंने कहा, ”उर्दू को किसी मजहब का हिस्सा बनाकर उसकी पैदाइश और परवरिश के सच को नहीं बदला जा सकता। उत्तरप्रदेश के ठेठ देहात से लेकर मेट्रो शहरों तक बच्चे-बूढ़ों की बातचीत हो या साहित्य का हर हिस्सा, उर्दू के बगैर अधूरा है।”

भारत में पैदा होकर इस तरह उर्दू पली-बढ़ी उर्दू

यह स्थापित सच है, उर्दू भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है। इसका विकास मध्ययुग में उत्तरी भारत में हुआ। जब कविता और गजल में इस्तेमाल होने पर इसे “रेख्ता” (मिली-जुली बोली) कहा गया। यूरोपीय लेखकों ने इसे “हिंदुस्तानी” कहा तो कुछ अंग्रेज लेखकों ने “मूस” नाम दिया।

उर्दू जबान की पैदाइश हिंदी जैसी ही है। फर्क इतना ही है कि उर्दू में अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है तो हिंदी में संस्कृत के। इसकी लिपि फारसी जैसी है, जिसके चलते कई मुहावरों में शैली मिठास और नफासत ओढ़ लेती है। इस भाषा के विकास को जानना काफी दिलचस्प है।

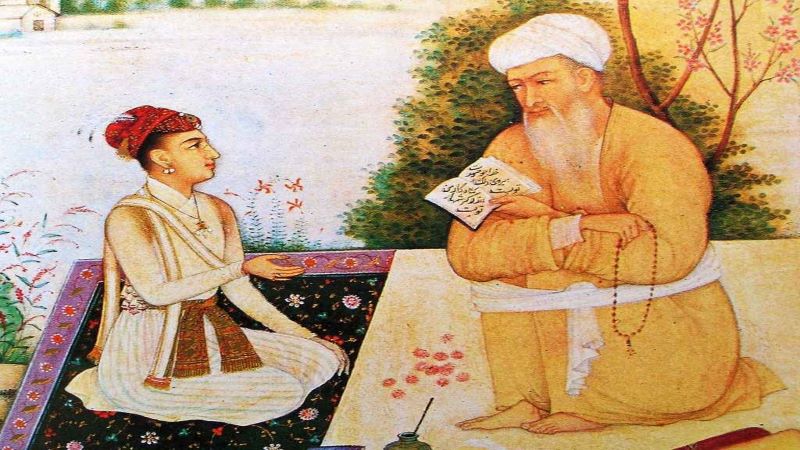

उर्दू का शुरुआती रूप या तो सूफी फकीरों की बानी में मिलता है या जनता की बोलचाल में। उर्दू के विकास में पंजाबी का असर सबसे पहले पड़ा होगा, ऐसा भी दिखाई देता है। 15वीं और 16वीं सदी में दक्षिण के कवियों और लेखकों की रचनाओं में पंजाबी शब्दों की छौंक दिखाई देती है। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रजभाषा का गहरा प्रभाव उर्दू पर पड़ा।

माना जाता है कि मुसलमान भारत में आए तो वे स्थानीय वातावरण से प्रभावित हुए। उन्होंने स्थानीय भाषाएं सीखीं और उनमें अपनी बात कहना शुरू की।

कुछ जगह लाहौर के ख्वाजा मसऊद साद सलमान के नाम का जिक्र होता है, जो 1166 में रहे, जिन्होंने हिंदी में काव्यसंग्रह किया। उसी समय में कई सूफी फकीरों के नाम मिलते हैं जो देश के कोने-कोने में घूम फिरकर जनता में अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे।

यह साधारण अंदाजा है कि उस समय कोई बनी बनाई भाषा प्रचलित नहीं रही होगी इसलिए वे बोलचाल की भाषा में फारसी अरबी के शब्द मिलाकर काम चलाते होंगे। इसके बहुत से उदाहरण सूफियों के संबंध में लिखी हुई पुस्तकों में मिल जाते हैं।

बाबा फ़रीद शकरगंज, शेख़ हमीदउद्दीन नागौर, शेख़ शरफ़ुद्दीन अबू अली क़लंदर, अमीर खुसरो, मख़दूम अशरफ़ जहांगीर, शेख़ अब्दुलहक़, सैयद गेसू दरज, सैयद मुहम्मद जौनपुर, शेख़ बहाउद्दीन बाजन आदि ऐसे ही कुछ नाम हैं।

इनके वचन और दोहे जाहिर करते हैं कि तब एक ऐसी भाषा बन रही थी जो जनसाधरण समझ सकता था और जिसका रूप दूसरी बोलियों से कुछ जुदा था। यही उर्दू कहलाई।